Postagem original de 2017 por Wellbach, republicada em 15/9/2025 em homenagem ao Mago, que partiu desse triste rochedo em 13/9/2025 (Vassily)

Postagem original de 2017 por Wellbach, republicada em 15/9/2025 em homenagem ao Mago, que partiu desse triste rochedo em 13/9/2025 (Vassily)

IM-PER-DÍVEL !!!

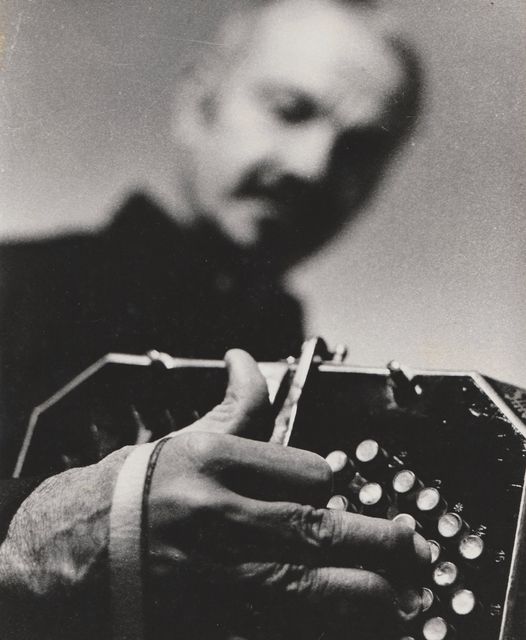

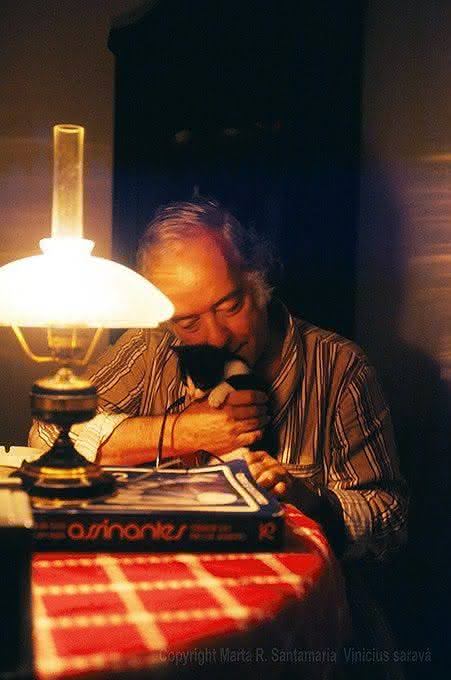

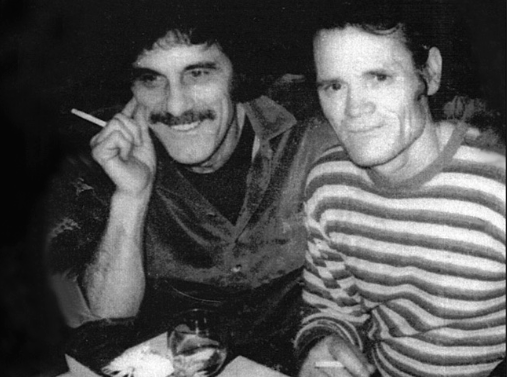

Magos existem. Eu vi um deles. Na verdade o último dos magos da música ainda sobre a terra. Capaz de transformar tudo o que toca, literalmente falando, em matéria musical. Sua aura faz brotar música por onde ele passa e quando ele toca a sua alquimia deixa pasmos até mesmo os que o acompanham há anos; a música se transforma, se transmuta, o que era bossa vira valsa, frevo, choro… Os músicos ao seu lado se esquecem de tocar, boquiabertos diante daquilo. Seu poder parece emanar de alguma Pedra Filosofal que traz entre as barbas alvas – com as quais ele também produz música, quando quer. Hermeto Pascoal é uma força da natureza. Quero narrar aqui um sonho que tive há alguns anos, embora ache piegas esse negócio de contar sonhos, mas Jung me autorizaria e para mim ele também é mago. Havia uma grande clareira em meio a uma mata, ali acontecia uma festa, índios e outras pessoas de diferentes origens. Hermeto tocava flauta no meio de uma roda de músicos, meio toré, meio arraial nordestino. Ele saia da roda e se afastava mais e mais em direção à mata. Eu o seguia mata dentro e o perdia de vista; logo mais notei no chão suas pegadas e eram luminosas. Emanava uma luz forte e azulada. Ora, interpretar sonhos ficou pro Zezinho da Bíblia e para o saudoso Pedro de Lara. Apenas digo que meus encontros com o mago me deixaram tatuagens musicais nos ossos, impressões radioativas provocadas por sua aura poderosíssima. A mais representativa foi em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, do outro lado do mar frente a Salvador, na pousada ‘Sonho de Verão’ do amigo irmão Eratóstenes (Toza) Lima; singularíssima pessoa, mistura de músico, administrador, ecologista, ufólogo, mestre cuca, cronista, arquiteto, escultor… Neste lugar onde vivemos muitas aventuras musicais havia um grande palco em frente à piscina e ali uma diversidade de instrumentos à disposição de todos os músicos que por ali passassem. Hermeto pousou ali por uma noite e nos deu de sua arte fartamente. Espetáculo. Após o que, antes que tivéssemos o privilégio de tocar para o mestre, fui até ele e pedi que autografasse minha surdina growl, um desentupidor de pia; objeto muito conhecido entre jazzistas trompetistas, objeto que guardo como relíquia hierática.

Na manhã seguinte acordei bem cedo, queria me despedir do mestre, que partiria presto. Fiquei ruminando no flugelhorn uns exercícios de rotina. Ele apareceu e disse: “Você estava tocando escalas cromáticas! É difícil no flugel, não é? Você sabe onde posso conseguir uma surdina pra flugel?” Respondi que existe, mas que é rara e ajudaria apenas amarrar um pano na campana. Ele gostou da ideia, disse que tinha o hábito de acordar muito cedo, sentar no chão e tocar flugel, acordando a casa toda e por isso ficavam furiosos; daí o interesse numa surdina (risos). No café da manhã seu filho indagou: “Pai, quer pão?” Foi o bastante para Hermeto, que tomou uns talheres, percutiu as xícaras e fez um baião: “Kepão, kepão…”

Outra vez que o encontrei foi numa casa noturna na qual eu tocava. Ele chegou e estávamos em ação. Parei tudo e lhe dedicamos uma Asa Branca bem Free-jazz. Ele tocou no meu trompete e depois subiu ao palco para nos conceder duas horas de maravilhas ao piano. A última vez que o vi foi um acaso, estava num ponto de ônibus diante de um restaurante chinês. Um taxi apareceu e ele surgiu. Fui lá pedir-lhe a bênção. Não preciso ressaltar que para um músico instrumentista toda essa tietagem é normal e dá orgulho tratando-se de Hermeto. Mas falemos do presente registro sonoro. Em 1988 Hermeto entrou num estúdio para gravar um disco solo no piano acústico. Muitas das faixas foram improvisadas, temas criados, desenvolvidos e concluídos instantaneamente; como somente os seus feitiços poderiam conceber. A primeira faixa, uma joia chamada ‘Pixitotinha’. Para quem não sabe a palavra é um substitutivo carinhoso para algo ou alguém pequeno, como uma criança; significando ‘pequenininha’. Termo muito usado em minha terra e no meu tempo de criança, Caruaru – Pe; meu avô Raimundinho (que Deus o tenha) usava bastante esta palavra. Foi uma peça criada instantaneamente, como uma pérola ou uma rosa que se materializa entre as mãos do mago. A sua conhecida peça Bebê nos vem com impetuosa e expressiva verve, tema talvez mais famoso do mestre. ‘Macia’ é uma brisa alvissareira, uma impressão suave como o nome da peça, um lampejo Debussyano, um véu que esvoaça. ‘Nascente’, um evocação da força criativa da natureza, que evolui para figuras cada vez mais complexas. ‘Cari’, uma melodinâmica de passagem, um trecho de energia musical do qual temos apenas um vislumbre. ‘Fale mais um pouquinho’, outro momento musical curioso e meio jocoso, como o titulo. ‘Por diferentes caminhos’, título do álbum, partindo de um ostinato que até lembra certo prelúdio gotejante de Chopin, para logo nos mergulhar em reflexões melódicas de cativante beleza; brisas de nordeste entrando pela janela, ponteios… ‘Eu Te Tudo’, uma peça inquieta, que certa nostalgia tenta apaziguar sem sucesso; as progressões engolfam a melodia, que luta para se instaurar, perdendo-se na distância das últimas notas agudas. ‘Nenê: um dos mais belos momentos do disco e que dispensa qualquer comentário, apenas ouçamos; digo apenas que o velho Villa decerto trocaria alguns dos seus charutos por certos trechos improvisados por Hermeto; a faixa é aberta pela voz do próprio, dedicando a música, que será feita naquele instante a um amigo baterista e compositor. Ao final, arrematando numa imponente cadência em ritardo, ouvimos o grito de Hermeto: “Obrigado Nenê!”, que a essa altura deve ter-se acabado de emoção. Na faixa ‘Sintetizando de verdade’ temos o que considero um dos maiores momentos de improvisação musical já gravados. Hermeto, no piano preparado (ou sabotado), nos arrebata com uma espantosa, meditativa e tenaz odisseia por plagas nordestinas; encontramos pelo caminho rastros de cangaceiros e beatos, depois o que parece um oriental com seu burrico carregado de quinquilharias, moçoilas com potes de água fresca, mandacarus e flores exóticas, frutas de palma e revoadas de passarinhos verdes; serras e riachos secos; para enfim nos levar a um povoado em festa, foguetório e forró na praça, meninada e bacamarteiros, bandas de pife e sanfonas. A habilidade do músico é espantosa e diria, sem receio, que a peça faria inveja a Prokofiev e Bartók – quem nem tiveram a sorte de conhecer a música nordestina. Em ‘Nostalgia’ Hermeto nos surpreende com um famoso tango que executa à sua maneira, lembrando talvez dos tempos em que tocava na noite e em happy hours. Uma história que ele mesmo conta desses tempos é que naquelas ocasiões, enquanto a audiência batia papo alheia ao seu piano, ele aproveitava para estudar algumas ousadias harmônicas e afins. Certa vez um sujeito veio de lá e perguntou: “O que você está tocando aí?” e ele: “E vocês, o que estão falando lá?” (mais risos). A última faixa, ‘Amanhecer’, mais um meditativo momento que evoca alvoradas e atmosferas orvalhadas, com um perfume de melancolia; a inquietude também está lá, porém dessa vez a melodia impera e nos conduz a um final cheio de luz – como as suas pegadas em meu sonho. Hermeto é inextinguível, temos a sorte de existir tal artista em nossas terras e, graças aos céus, ainda entre nós e gerando música. Que assim permaneça pelos séculos do séculos, magnífico Hermeto Pascoal, Mago dos Magos.

Outra vez que o encontrei foi numa casa noturna na qual eu tocava. Ele chegou e estávamos em ação. Parei tudo e lhe dedicamos uma Asa Branca bem Free-jazz. Ele tocou no meu trompete e depois subiu ao palco para nos conceder duas horas de maravilhas ao piano. A última vez que o vi foi um acaso, estava num ponto de ônibus diante de um restaurante chinês. Um taxi apareceu e ele surgiu. Fui lá pedir-lhe a bênção. Não preciso ressaltar que para um músico instrumentista toda essa tietagem é normal e dá orgulho tratando-se de Hermeto. Mas falemos do presente registro sonoro. Em 1988 Hermeto entrou num estúdio para gravar um disco solo no piano acústico. Muitas das faixas foram improvisadas, temas criados, desenvolvidos e concluídos instantaneamente; como somente os seus feitiços poderiam conceber. A primeira faixa, uma joia chamada ‘Pixitotinha’. Para quem não sabe a palavra é um substitutivo carinhoso para algo ou alguém pequeno, como uma criança; significando ‘pequenininha’. Termo muito usado em minha terra e no meu tempo de criança, Caruaru – Pe; meu avô Raimundinho (que Deus o tenha) usava bastante esta palavra. Foi uma peça criada instantaneamente, como uma pérola ou uma rosa que se materializa entre as mãos do mago. A sua conhecida peça Bebê nos vem com impetuosa e expressiva verve, tema talvez mais famoso do mestre. ‘Macia’ é uma brisa alvissareira, uma impressão suave como o nome da peça, um lampejo Debussyano, um véu que esvoaça. ‘Nascente’, um evocação da força criativa da natureza, que evolui para figuras cada vez mais complexas. ‘Cari’, uma melodinâmica de passagem, um trecho de energia musical do qual temos apenas um vislumbre. ‘Fale mais um pouquinho’, outro momento musical curioso e meio jocoso, como o titulo. ‘Por diferentes caminhos’, título do álbum, partindo de um ostinato que até lembra certo prelúdio gotejante de Chopin, para logo nos mergulhar em reflexões melódicas de cativante beleza; brisas de nordeste entrando pela janela, ponteios… ‘Eu Te Tudo’, uma peça inquieta, que certa nostalgia tenta apaziguar sem sucesso; as progressões engolfam a melodia, que luta para se instaurar, perdendo-se na distância das últimas notas agudas. ‘Nenê: um dos mais belos momentos do disco e que dispensa qualquer comentário, apenas ouçamos; digo apenas que o velho Villa decerto trocaria alguns dos seus charutos por certos trechos improvisados por Hermeto; a faixa é aberta pela voz do próprio, dedicando a música, que será feita naquele instante a um amigo baterista e compositor. Ao final, arrematando numa imponente cadência em ritardo, ouvimos o grito de Hermeto: “Obrigado Nenê!”, que a essa altura deve ter-se acabado de emoção. Na faixa ‘Sintetizando de verdade’ temos o que considero um dos maiores momentos de improvisação musical já gravados. Hermeto, no piano preparado (ou sabotado), nos arrebata com uma espantosa, meditativa e tenaz odisseia por plagas nordestinas; encontramos pelo caminho rastros de cangaceiros e beatos, depois o que parece um oriental com seu burrico carregado de quinquilharias, moçoilas com potes de água fresca, mandacarus e flores exóticas, frutas de palma e revoadas de passarinhos verdes; serras e riachos secos; para enfim nos levar a um povoado em festa, foguetório e forró na praça, meninada e bacamarteiros, bandas de pife e sanfonas. A habilidade do músico é espantosa e diria, sem receio, que a peça faria inveja a Prokofiev e Bartók – quem nem tiveram a sorte de conhecer a música nordestina. Em ‘Nostalgia’ Hermeto nos surpreende com um famoso tango que executa à sua maneira, lembrando talvez dos tempos em que tocava na noite e em happy hours. Uma história que ele mesmo conta desses tempos é que naquelas ocasiões, enquanto a audiência batia papo alheia ao seu piano, ele aproveitava para estudar algumas ousadias harmônicas e afins. Certa vez um sujeito veio de lá e perguntou: “O que você está tocando aí?” e ele: “E vocês, o que estão falando lá?” (mais risos). A última faixa, ‘Amanhecer’, mais um meditativo momento que evoca alvoradas e atmosferas orvalhadas, com um perfume de melancolia; a inquietude também está lá, porém dessa vez a melodia impera e nos conduz a um final cheio de luz – como as suas pegadas em meu sonho. Hermeto é inextinguível, temos a sorte de existir tal artista em nossas terras e, graças aos céus, ainda entre nós e gerando música. Que assim permaneça pelos séculos do séculos, magnífico Hermeto Pascoal, Mago dos Magos.

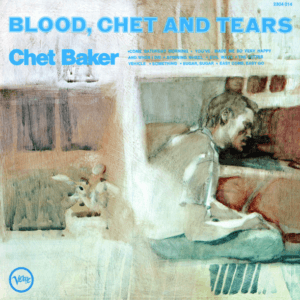

Por Diferentes Caminhos – Hermeto Pascoal – Piano solo, 1988

1 Pixitotinha

2 Bebê

3 Macia

4 Nascente

5 Cari

6 Fale mais um pouquinho

7 Por diferentes caminhos

8 Eu Te Tudo

9 Nenê

10 Sintetizando de verdade

11 Nostalgia

12 Amanhã

Wellbach

IM-PER-DÍ-VEL !!!

IM-PER-DÍ-VEL !!!

Se daqui a mil anos ainda houver mundo e algum curioso arqueólogo musical se dignar a lançar um perlustro sobre estes nossos tempos, verá que a velha ceifadeira tem feito gordas colheitas na seara musical. Se foram as pessoas, todavia, os nomes e obras embotam a prisca foice. ‘Ars longa vita brevis’, parafraseou Jobim sobre Hipócrates. Nosso gigantesco Arthur Moreira Lima, Quincy Jones, Osmar Milito, Leny Andrade, David Sanborn, o compadre Hélio Gazineo, meu professor o pianista Odeval Mattos; Manuel ‘Guajiro’ Mirabal, Agnaldo Rayol, Sergio Mendes… Este último um formidável músico que soube estar na hora e lugar certos – e permanecer no lugar certo. Tanto que construiu seu ninho nas plagas ideais para cultivar e disseminar seu trabalho, longe das limitações culturais de Pindorama, nos domínios do bode velho Tio Sam. Esta é uma narrativa que iremos aqui fantasiar para que se transfigure através do lúdico, afinal, nossa vida, com um pouco de verniz mitológico, se afigura uma saga de Tolkien – quem, ao longo dos dias, não encontra um dragão e um demônio, uma fada um príncipe, um mago e uma bruxa, um paraíso e um abismo?

Se daqui a mil anos ainda houver mundo e algum curioso arqueólogo musical se dignar a lançar um perlustro sobre estes nossos tempos, verá que a velha ceifadeira tem feito gordas colheitas na seara musical. Se foram as pessoas, todavia, os nomes e obras embotam a prisca foice. ‘Ars longa vita brevis’, parafraseou Jobim sobre Hipócrates. Nosso gigantesco Arthur Moreira Lima, Quincy Jones, Osmar Milito, Leny Andrade, David Sanborn, o compadre Hélio Gazineo, meu professor o pianista Odeval Mattos; Manuel ‘Guajiro’ Mirabal, Agnaldo Rayol, Sergio Mendes… Este último um formidável músico que soube estar na hora e lugar certos – e permanecer no lugar certo. Tanto que construiu seu ninho nas plagas ideais para cultivar e disseminar seu trabalho, longe das limitações culturais de Pindorama, nos domínios do bode velho Tio Sam. Esta é uma narrativa que iremos aqui fantasiar para que se transfigure através do lúdico, afinal, nossa vida, com um pouco de verniz mitológico, se afigura uma saga de Tolkien – quem, ao longo dos dias, não encontra um dragão e um demônio, uma fada um príncipe, um mago e uma bruxa, um paraíso e um abismo?

Poucos sabem que em 1997 a Terra sofreu devido à sua superpopulação. O Professor John Robinson, sua esposa Maureen, seus filhos Judy, Penny e Will, além do Major Don West, foram selecionados para viajar pelo espaço até um planeta do sistema Alpha Centauri, a fim de estabelecer uma colônia, para que outras pessoas pudessem viver por lá. A viagem foi realizada na espaçonave batizada como Júpiter 2. No entanto, o doutor Zachary Smith, agente de um governo inimigo (possivelmente a mando de algum filho da Putin) foi enviado para sabotar a missão. Ele foi bem-sucedido em reprogramar o robô B9 para destruir os equipamentos da nave oito horas após a decolagem, mas no processo se atrasou e ficou preso na espaçonave, que decolou com ele a bordo. Ao tentar desativar o robô, este se religou sozinho. Sem saber do perigo que criou para todos, o doutor Zachary Smith decidiu acordar a família Robinson, que estava em tubos de hibernação. Quando menos se esperava, o robô B9 iniciou a sua programação e destruiu o sistema de navegação, rádio e vários aparelhos importantes, antes de ser desativado. Com a espaçonave em sérias avarias e já muito distante da rota programada, todos a bordo tornaram-se ‘perdidos no espaço’ e lutam até hoje para encontrar o caminho de volta pra casa.

Poucos sabem que em 1997 a Terra sofreu devido à sua superpopulação. O Professor John Robinson, sua esposa Maureen, seus filhos Judy, Penny e Will, além do Major Don West, foram selecionados para viajar pelo espaço até um planeta do sistema Alpha Centauri, a fim de estabelecer uma colônia, para que outras pessoas pudessem viver por lá. A viagem foi realizada na espaçonave batizada como Júpiter 2. No entanto, o doutor Zachary Smith, agente de um governo inimigo (possivelmente a mando de algum filho da Putin) foi enviado para sabotar a missão. Ele foi bem-sucedido em reprogramar o robô B9 para destruir os equipamentos da nave oito horas após a decolagem, mas no processo se atrasou e ficou preso na espaçonave, que decolou com ele a bordo. Ao tentar desativar o robô, este se religou sozinho. Sem saber do perigo que criou para todos, o doutor Zachary Smith decidiu acordar a família Robinson, que estava em tubos de hibernação. Quando menos se esperava, o robô B9 iniciou a sua programação e destruiu o sistema de navegação, rádio e vários aparelhos importantes, antes de ser desativado. Com a espaçonave em sérias avarias e já muito distante da rota programada, todos a bordo tornaram-se ‘perdidos no espaço’ e lutam até hoje para encontrar o caminho de volta pra casa. Creio que a maioria dos frequentadores do PQP Bach sabem do que estou falando, pois que, presumo, já navegam na constelação dos 50 anos. Alguns, como eu, certamente odiaram o Dr. Smith, um velhote cheio de trejeitos e de duvidosíssimo caráter. Sim a saudosíssima série Perdidos no Espaço. Talvez o primeiro espécime terráqueo pelo qual me apaixonei foi Will Robinson, depois, alguns personagens da Vila Sésamo. Muitos, assim também como eu, quiseram ser Will Robinson, viajar pelo espaço e ter um robô. Infernizei tanto que a minha avó me arranjou um. A tripulação da nave Júpiter 2 era composta por Dom Diego de La Vega, digo, pelo Professor John Robinson (Guy Williams, da série Zorro, outra delícia que assisto até hoje); sua esposa Maureen (June Lockhart); as filhas Judy e Penny (Marta Kristen e Angela Cartwright); pelo filho Will (Billy Mumy); pelo piloto, Major Don West (Mark Goddard) e pelo sacana Zachary Smith (o formidável ator Jonathan Harris), este último, com falas que permanecem indeléveis na memória dos fãs: “Meu jovem, nada tema, com Smith, não há problema”, ou o seu suspirante “Oh, Dor…”, e o seu insulto contra o robô: “uma lata velha enferrujada”. Irwin Allen, que já se enchia de grana até a tampa com Terra de Gigantes, Viagem ao Fundo do Mar e o maravilhoso Túnel do Tempo, foi o criador e produtor executivo da série, que teve três temporadas, sendo a primeira ainda em preto e branco. A trilha sonora da série, com o tema da inesquecível abertura, era de nada mesmo que o grande John Williams – que mais tarde voltaria a compor ‘para as estrelas’. No Brasil a série estreou em dezembro de 1966, mas só em SP. De 1970 a 1978 foi exibida pela Globo para o resto do país. A partir de 1990 foi exibida pela nefasta Record e hoje, dizem, numa tal Rede Brasil. A série não foi encerrada em 1968 devido a baixas de audiência, mas por contenção de despesas devido ao fracasso de outros projetos da produtora, a CBS. Certas coisas não se apagam da memória de infância. A voz dos dubladores, especialmente a voz irritante do Dr. Smith; a aventuras de Will Robinson; o robô, um botijão de gás com luzes natalinas na cabeça, que nos seus melhores momentos lançava raios dos seus ganchos – o que todos adoravam ver. Mais o alerta:”

Creio que a maioria dos frequentadores do PQP Bach sabem do que estou falando, pois que, presumo, já navegam na constelação dos 50 anos. Alguns, como eu, certamente odiaram o Dr. Smith, um velhote cheio de trejeitos e de duvidosíssimo caráter. Sim a saudosíssima série Perdidos no Espaço. Talvez o primeiro espécime terráqueo pelo qual me apaixonei foi Will Robinson, depois, alguns personagens da Vila Sésamo. Muitos, assim também como eu, quiseram ser Will Robinson, viajar pelo espaço e ter um robô. Infernizei tanto que a minha avó me arranjou um. A tripulação da nave Júpiter 2 era composta por Dom Diego de La Vega, digo, pelo Professor John Robinson (Guy Williams, da série Zorro, outra delícia que assisto até hoje); sua esposa Maureen (June Lockhart); as filhas Judy e Penny (Marta Kristen e Angela Cartwright); pelo filho Will (Billy Mumy); pelo piloto, Major Don West (Mark Goddard) e pelo sacana Zachary Smith (o formidável ator Jonathan Harris), este último, com falas que permanecem indeléveis na memória dos fãs: “Meu jovem, nada tema, com Smith, não há problema”, ou o seu suspirante “Oh, Dor…”, e o seu insulto contra o robô: “uma lata velha enferrujada”. Irwin Allen, que já se enchia de grana até a tampa com Terra de Gigantes, Viagem ao Fundo do Mar e o maravilhoso Túnel do Tempo, foi o criador e produtor executivo da série, que teve três temporadas, sendo a primeira ainda em preto e branco. A trilha sonora da série, com o tema da inesquecível abertura, era de nada mesmo que o grande John Williams – que mais tarde voltaria a compor ‘para as estrelas’. No Brasil a série estreou em dezembro de 1966, mas só em SP. De 1970 a 1978 foi exibida pela Globo para o resto do país. A partir de 1990 foi exibida pela nefasta Record e hoje, dizem, numa tal Rede Brasil. A série não foi encerrada em 1968 devido a baixas de audiência, mas por contenção de despesas devido ao fracasso de outros projetos da produtora, a CBS. Certas coisas não se apagam da memória de infância. A voz dos dubladores, especialmente a voz irritante do Dr. Smith; a aventuras de Will Robinson; o robô, um botijão de gás com luzes natalinas na cabeça, que nos seus melhores momentos lançava raios dos seus ganchos – o que todos adoravam ver. Mais o alerta:”

Há quem duvide de que o homem foi à lua. Eu acredito, pois que seria uma tolice típica da nossa espécie (mais propriamente do gênero masculino). Se era por falta de cratera, que viessem conhecer nossas estradas, ruas e calçadas. Aqui em Salvador-BA tem um buraco do qual saem chineses aos magotes semanalmente. Mas como reza uma conhecida canção, a propósito, de um talentosíssimo baiano, sobre o luar nada mais se tem a dizer, só nos restando assim apreciá-lo. Ocorre que amiúde um plenilúnio nos inebria, como se o víssemos pela primeira vez. Jaci na mitologia Tupi; Máni, entidade masculina na mitologia nórdica e irmão da deusa Sól; Selene para os antigos gregos; lar do Super Mouse (quem lembra dele?), vizinho de São Jorge e seu dragão. Essa conversa de viagem à lua não é coisa nova. Talvez o autor mais antigo a imaginar tal odisseia tenha sido Luciano de Samósata, por volta de 150 d.C., em sua obra ‘Uma História Verdadeira’. Ah sim! é mentira, Terta? Bradaria o saudosíssimo Chico Anísio na pele do veríssimo Pantaleão. Luciano narra uma fantástica viagem à lua e menciona extraterrestres, 2000 anos antes da invenção da Ufologia, de Spielberg e dos fumarentos acampamentos na Chapada Diamantina. No século XVIII, o bibliotecário, escritor, cientista e, conforme um biógrafo, trapaceiro, o alemão Rudolph Erich Raspe, escreveu sobre o simpaticíssimo Barão de Munchausen, que dentre inúmeras proezas e tropelias, ascende aos céus de navio e visita o Rei da Lua. No século XIX, o genialíssimo Edgar Allan Poe manda seu intrépido Hans Pfaall para a lua num balão. Naquele mesmo século, o maravilhoso e profético Júlio Verne nos legaria o delicioso ‘Da Terra à Lua’, que nos primórdios do cinema seria tão bem ilustrado pelo gênio do grande Georges Méliès. Como vemos, nosso satélite não atrai apenas as marés, mas nosso imaginário, como nenhum outro personagem do teatro celestial. É inumerável a quantidade de poemas e canções, da antiguidade aos nossos tempos, de Omar Khayyam a Glenn Miller; passando por uma certa Sonata cujo subtítulo apócrifo deixaria seu compositor furioso e por uma das peças mais encantadoras da música de um certo gaulês chamado de impressionista. A Lua sem dúvida é o refúgio de todo poeta, compositor, enfim artista ou quem quer que se arvore a escrever num momento zero de inspiração (como no presente instante). Ela funciona para fascinar e inspirar, com sua luz, suas fases, seus mistérios.

Há quem duvide de que o homem foi à lua. Eu acredito, pois que seria uma tolice típica da nossa espécie (mais propriamente do gênero masculino). Se era por falta de cratera, que viessem conhecer nossas estradas, ruas e calçadas. Aqui em Salvador-BA tem um buraco do qual saem chineses aos magotes semanalmente. Mas como reza uma conhecida canção, a propósito, de um talentosíssimo baiano, sobre o luar nada mais se tem a dizer, só nos restando assim apreciá-lo. Ocorre que amiúde um plenilúnio nos inebria, como se o víssemos pela primeira vez. Jaci na mitologia Tupi; Máni, entidade masculina na mitologia nórdica e irmão da deusa Sól; Selene para os antigos gregos; lar do Super Mouse (quem lembra dele?), vizinho de São Jorge e seu dragão. Essa conversa de viagem à lua não é coisa nova. Talvez o autor mais antigo a imaginar tal odisseia tenha sido Luciano de Samósata, por volta de 150 d.C., em sua obra ‘Uma História Verdadeira’. Ah sim! é mentira, Terta? Bradaria o saudosíssimo Chico Anísio na pele do veríssimo Pantaleão. Luciano narra uma fantástica viagem à lua e menciona extraterrestres, 2000 anos antes da invenção da Ufologia, de Spielberg e dos fumarentos acampamentos na Chapada Diamantina. No século XVIII, o bibliotecário, escritor, cientista e, conforme um biógrafo, trapaceiro, o alemão Rudolph Erich Raspe, escreveu sobre o simpaticíssimo Barão de Munchausen, que dentre inúmeras proezas e tropelias, ascende aos céus de navio e visita o Rei da Lua. No século XIX, o genialíssimo Edgar Allan Poe manda seu intrépido Hans Pfaall para a lua num balão. Naquele mesmo século, o maravilhoso e profético Júlio Verne nos legaria o delicioso ‘Da Terra à Lua’, que nos primórdios do cinema seria tão bem ilustrado pelo gênio do grande Georges Méliès. Como vemos, nosso satélite não atrai apenas as marés, mas nosso imaginário, como nenhum outro personagem do teatro celestial. É inumerável a quantidade de poemas e canções, da antiguidade aos nossos tempos, de Omar Khayyam a Glenn Miller; passando por uma certa Sonata cujo subtítulo apócrifo deixaria seu compositor furioso e por uma das peças mais encantadoras da música de um certo gaulês chamado de impressionista. A Lua sem dúvida é o refúgio de todo poeta, compositor, enfim artista ou quem quer que se arvore a escrever num momento zero de inspiração (como no presente instante). Ela funciona para fascinar e inspirar, com sua luz, suas fases, seus mistérios.